河北大学生物技术中心 杨国良

如果满足所有产菇要素,1㎡菇床1潮菇能产多少菇?极限是多少?试验如下:

首先,为了诱导原基尽可能多的形成,覆土层必须形成大量的菌索,这是蘑菇菌丝由营养性生长转为生殖性生长的特征。菌索的形成因温度而异,在16~20℃时生成最多,10℃以下或20℃以上菌索形成较少。若温度适宜,在覆土2~3周之内菌索达到最大量,形成原基的密度也非常惊人,在10.1cm×10.1cm=102cm2的面积上可生成604个原基,相当于1㎡面积内有5.9万个原基。如果这些原基都能发育成菇,每个原基都分别有机会长成5g、10g、20g或45g的蘑菇,理论产量分别如下∶

蘑菇单重(克) 5 10 20 45

产量(㎏/㎡) 295 590 1180 2655

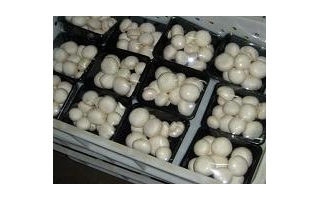

生产实践证明不可能达到上述产量,因为产菇数量不但受营养条件的限制,还受菇床平面生长空间的限制(图23),并不是所有的蘑菇原基都发育成菇。例如,1个不开伞的蘑菇长到直径5.6cm,重约45克,其所占据的平面为31.36cm2。以此算来,1㎡菇床一潮菇最多容纳318个蘑菇,重14.3kg,这就是1㎡菇床产一潮菇的空间极限。荷兰的家庭蘑菇工厂已达到这个产菇极限水平(参见第五章)。

从采菇省工的观点而论,采大菇是合算的。尤其是开伞菇可以向空间发育,因而能突破平面产菇的空间限制。试验表明,开伞菇的产量首潮可达25㎏/㎡!这高于未开伞菇的极限产量(14.3㎏/㎡)约74%。但是消费者更喜欢不开伞的小蘑菇,如价格较高的罐装产品是直径2.8cm、单重5.3克的小蘑菇。因而,蘑菇生产不能只追求高产率,更重要的是经济高效益。

图23 出菇量受平面生长空间的限制