河北大学生物技术中心 杨国良

理论上,海平面空气的标准组成为:氮(N)78%,氧(O2)21%,CO20.03%(300ppm),其余为氩(A)、氖(Ne)等。笔者在海拔1000m左右实测表明,近年大气中CO2含量明显增高,为0.04~0.05%,相当于400~500ppm(百万分浓度)或400~500mg/L。

蘑菇菌丝旺盛生长时大量消耗氧气并代谢出CO2,其产生量与温度成正比关系,菇房温度上升,蘑菇菌丝增殖快,代谢率增加,料温上升1℃,CO2产生量增加20%,20℃时产生CO2的量比16℃时多约1倍。发菌期料温25℃,100kg堆肥每小时产生9克CO2;出菇期料温16℃,100kg堆肥每小时产生3~6克CO2。从菇蕾到成菇发育7~8天,平均1kg蘑菇产生190克CO2。

实践生产经验为:l㎡菇床90㎏堆肥上长有1kg蘑菇时,1小时需要1.4m3的通风量。菇床面积500㎡的出菇室,床温18℃,如果1㎡生有5kg蘑菇,需要的换气量计算如下:

l.4m3×500㎡×5kg=3500m3/小时

菇房调控条件为:风压600pa/60m(此处可能是mm),风筒流速3~4m/秒,出风口风速10m/秒。制冷功率14kw/100㎡。加热功率13kw/100㎡,气化(增湿)加热7.5kg/100㎡/h。蒸汽(消毒)125kg/100㎡/h。绝热(隔热)最低0.7w/㎡。

在不同床温、不同产菇量情况下的菇房所需通风量数据参见表9。

表9 菇床温度、产量、通风量的关系

床温 产菇量 菇房内需换新鲜空气

℃ ㎏/㎡ m3/h/㎡ m3/h/500㎡

16 2 2.0 1000

18 2 2.8 1400

16 3 3.0 1500

18 3 4.2 2100

16 5 5.0 2500

17 5 6.0 3000

18 5 7.0 3500

20 6 12.0 6000

注:装料90kg/㎡

采菇期温度最好保持在14~17℃,这个温度不仅适合菇体发育,还可抑制杂菌与害虫的繁殖。在第一潮、第二潮菇大量发生时,必须把室温降到14℃,以提高蘑菇质量。采完一潮菇需要菌丝复壮再出菇时(转潮),可适当提高料温。当然,如果休假日需要延缓采菇,可把温度降到l2℃。但是,利用低温缓滞蘑菇的发生会造成减产,其损伤是不能完全恢复的。

蘑菇空调化生产需要控制温度、供应氧气和排除废气(主要是CO2),菇房每小时必须换气即供新风若干次。为使菇房各处达到均一的气候条件,避免局部温差和CO2浓度过高,还要充分进行室内空气循环,出菇期的空气循环需要每小时10~12次。一般来说,蘑菇发菌初期不必过多通风,尤其在冬季。但是在菌丝大量生长而导致料温升高时必须进行通风换气,以避免高温烧菌。

菇床覆土后床温25℃,如果长期不通风,CO2含量可高达0.6%(6000ppm)以上,菌丝营养生长过盛,在覆土表面形成厚厚的菌丝层,这种现象称为“结菌被”或“冒菌”,使覆土通气性降低,不能吸收水分,影响原基的形成原基数目很少,且容易枯死。如果出现这种情况,要进行大量喷水和通风,降温阻止蘑菇菌丝的营养性生长。例如在覆土表层发生“冒菌丝”时,采取“打扦”的办法来撬动土层,俗称“撬土”。其作用是抑制菌丝过旺生长,改善菌床出菇条件。

为诱导蘑菇原基形成,通风换气将料温降到16~18℃,同时把空气中的CO2含量降低到2000ppm(0.2%)以下,这种环境促使蘑菇菌丝由营养生长转向生殖生长。一般而言,菇房通风降温3~4天之后在覆土表层形成菌蕾(原基)。如果没等菌丝上土就通风降温,会诱导原基在覆土内形成,对蘑菇的产量和质量产生恶劣影响。

出菇期间空气CO2含量超过0.2%(2000ppm),会对蘑菇的发育造成不利影响,如幼菇发育不良,朵小、菇轻、柄长、易开伞,或形成葱头形的畸形菇。CO2含量如果超过0.6%,菇床“冒菌”即形成浓密的菌被而不出菇。CO2含量对出菇的影响参见表10。

表10 菇房空气CO2含量对出菇的影响

CO2% 原 基 幼 菇 成 菇

0.1以下 大量发生 正常出菇 柄短、正常

0.2-0.3 少量 葱头形 柄长、开伞

0.4-0.5 很少发生 畸形、枯死 畸形

0.6以上 形成菌被 无菇 无菇

为了提高蘑菇的产量和质量,室内CO2含量必须保持在0.2%以下。在空调菇室中,可在蘑菇发育阶段(菌盖直径1.5~2cm)减少通风,适度增加CO2含量促使菇柄伸长,便于割菇机运行。

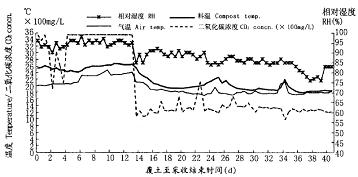

郭倩(2002)绘制了蘑菇空调栽培室内环境因子的变化曲线(图32)。

图32 蘑菇空调栽培室内环境因子的变化曲线

解释图32如下:

(一)堆肥覆土4天内,菇房通风导致空气CO2含量变化较大,范围在3500~2000mg/L(3500~2000ppm)之间。

(二)覆土4~14天内,蘑菇菌丝仍处于营养生长阶段。此期料温维持发菌温度(26℃左右),空气CO2含量3500mg/L(3500ppm),空气相对湿度95%。

(三)覆土14~40天内,是蘑菇菌丝的生殖生长阶段。此期大量提供新鲜冷空气,在2h左右降CO2浓度至1200mg/L(1200ppm)以下,料温降至18℃左右。在低温和新鲜空气的双重刺激下,蘑菇菌丝由营养生长转向生殖生长,大量蘑菇原基生成。需要注意,出菇期间空气湿度在90%以下。过高容易引发菇体病害。

有关试验证明,大肥菇(A.bitorquis)出菇需要较高的温度和比较耐受CO2,出菇时要求料温25℃左右。一旦菌丝通过覆土长到表面,只要稍稍通风,大肥菇即可出菇。

高CO2含量对人体也十分有害,达到2%时人的呼吸就感到憋闷了。人在短期内能忍耐的最大CO2含量为5%。如果进了菇房有憋闷的感觉,就应该加大通风供氧量。

在菇床上紧靠在一起的蘑菇之间,CO2含量有时可能比房内空间存在的CO2含量高5倍以上,因此可能损害蘑菇质量。菇床上方的空气流动时,高浓度的CO2才能被排掉,这就需要增加室内空气循环,同时提供合适比例的新鲜空气以及温、湿度。循环空气过干,菇体会产生鳞片、变褐等品质下降现象,菇床也容易干燥失水。美国学者兰伯特测出了在一定湿度下蘑菇刚开始产生鳞片时允许的空气流速(表11)。

表11 各种湿度下容许的空气流速

空气相对湿度(%) 空气流速

70~75 15~30㎝/秒

80~85 60㎝/秒

90~95 240㎝/秒

表中所列的数据只是相对的,因为菌株不同,反应也有差别。一般空气流速在超过20cm/秒时,菇盖开始出现鳞片。空气循环速度是否适宜,实践经验是向床面喷一口烟,它在20秒内消失就表明这样的空气循环较适宜。

为不使菇床表面的蘑菇因风吹失水而产生鳞片,出菇室内的循环风需要预先调节湿度。因而工厂化生产设施不仅具备温度调节和通风的功能,同时还能够对循环风的湿度进行调节。

高温季节生产蘑菇,由于发菌产热菇房必须通风降温,能源损耗较大。料温超过22℃就不会有新菇蕾发生,已发育中的菇蕾也会萎缩死亡。因此夏季要是没有空调装置,蘑菇生产是不可能的。

冬季生产蘑菇,降温并不困难,通风只是为了除去CO2,需要最低限度的通风就够了,也就是说冬季比夏季通风量要少得多。