经过辛勤的一天寻找加上好运气,山民采集到的松茸。其中品相完美的会在48小时内运到国内外大城市的高级餐厅。

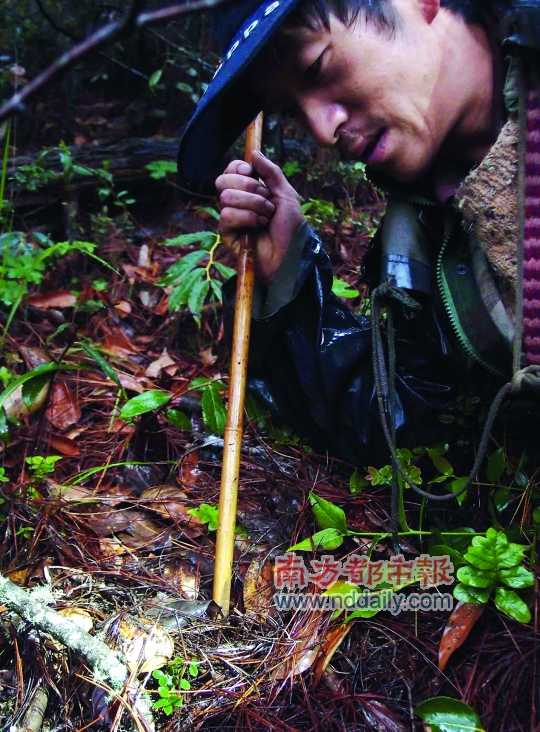

有经验的山民采松茸,会完全不影响松茸的生长环境,不用几天,又可以回来采集。

路遇采菌人送货下山。

山民采摘的松茸被送到山下的集市。

山民慷慨地给陈海平用碳火烤了两个大松茸。

我们一辈子都在诉说,只是所用的语言不同而已。

在《舌尖上的中国》风靡神州之前,一个对此毫无所知的摄影师拿着相机走进云南西部的崇山峻岭,用他的镜头语言讲诉了一个关于松茸的故事,关于滋味和价格,这显然不是最好的传播方式。

在接下来的岁月里,一部央视纪录片在第一集的开头就把松茸推向一个传播的高峰,尽管在此之前,几乎不吃松茸的云南人对这劳什子的突然飞黄腾达不得其解,但是在此之后,讨论松茸便成为了一种显学。

有用舌头享受松茸的,有用文字解读松茸的,也有用镜头记录松茸的,这便是一个繁复信息社会里松茸样本的剖析方式。万里之外的日本人用近乎膜拜的心态慢慢咀嚼松茸,而镜头下的山民们,除了把品相好可以卖钱贴补家用的松茸包好收藏之外,其余的松茸一律炒作一锅成为稀疏平常的山林早饭。

在矜贵与平常、传奇与普通、遥远与便捷的种种矛盾之中,一个山林中懵懂出土的松茸成为各种语言方式争相解读和自行揣测的玩意,会有人意兴阑珊而去,也会有人心怀感动地蹲下来。

这说到底是一个关乎审美的问题,早在20世纪八十年代,美学作为一个重要的启蒙课程已经被意识到了,中国人经历反反复复的折腾之后,物质的贫瘠还是次要问题,一个战后满目疮痍的欧洲都能迅速崛起,说明物质匮乏并不是困扰走向文明的最大桎梏。

其实,我们做这样一份《吃喝周刊》的初衷,也是希望不沉沦于消费信息的形式堆砌,能够通过简单的生活乐趣去唤醒人们内心深处尘封已久的审美意识。