“一定要创出一条致富路来”

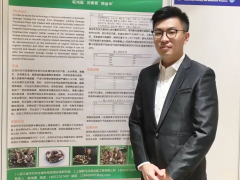

1993年,21岁的宋世江因家境贫困不得不南下打工谋生。他先后在广东、福建等地当个搬运、泥工等。这期间,他尝尽了酸甜苦辣,明白了只有学到知识、学到技术,通过辛勤劳动才能摆脱贫困。为了学到技术,1996年,宋世江跳槽到了福建一蘑菇种植场,一边打工,一边学习蘑菇种植技术,并且利用空闲时间,研读了大量有关蘑菇种植方面的书籍,很快掌握了一整套科学种植蘑菇的技术。

2003年,宋世江回到家乡,投资5万多元,建起了3000多平方尺的菇场,准备大干一番。然而,天有不测风云。由于内地与沿海气候条件的差异,对菌种的密度、温度等方面的要求不同,一个生长周期下来,菇场的菌种成活率仅为50%,几乎死去一大半。

“当时是一阵揪心的疼呀,那毕竟是我的心血。”面对这突如其来的打击,宋世江并没退缩,而是冷静的反思,寻找问题的根源。为尽快掌握蘑菇的种植技术,他几乎吃住都在菇场,顾不得难闻的气味和蚊虫的叮咬,整天观察蘑菇的生长,揣摩蘑菇的生长习性,研究营养土壤的配方……工夫不负有心人,经过三个月的努力,他摸索出一套属于自己的蘑菇种植技术,菌种成活率高达99%以上。由于他种植的双孢蘑菇在泸州本地市场少,加之口感好,品质佳,上市后,很受到顾客喜欢,当年就收回了成本。

为做强做大蘑菇产业,近年来,宋仁江不仅引进优质蘑菇品种,还扩大生产规模,建起了5栋菇房,并探索出一套“梯形”蘑菇生产技术,使得他的蘑菇一批一批地上市,错开了集中上市的高峰期,获得了较好的市场价格优势。同时,他通过互联网发表供求信息,使得他的蘑菇不仅走俏纳溪、泸州市场,还销往贵州、云南等地。2011年,他的菇场面积达1万平方尺,年产量达6000多公斤,产值达10多万元。他菇场也逐渐发展成为纳溪区食用菇种植专业合作社示范基地。

“让乡亲们都富起来”

宋世江的生活逐渐富裕起来了,但在他的家乡还有很多乡亲想致富却苦于无门路。

“作为一名党员,自己富了还不行,还有责任让乡亲们都富起来。”宋世江说。为了让乡亲们掌握科学种菇技术,宋世江把自己的菇场作为农户学习实践的基地,从菇场选址、菇棚修建、菌种繁育等各方面进行免费培训,现场解答种植户提出的具体问题。面对部分村民缺资金、少市场等难题,宋世江不仅无偿为他们提供资金、菌种,还帮他们销售。村民段礼昆,家庭经济比较困难,想搞蘑菇种植却没有资金。宋世江知道后,不仅为他垫付启动资金,还免费为他提供菌种、营养土壤等,并多次到他家进行技术指导。在宋世江的帮助下,现在的龙世均已发展成为常年种植蘑菇达3000多平方尺的蘑菇种植大户,年收入达4万余元,过上了小康生活。

在宋世江的带动下,石银村的蘑菇产业得到了蓬勃发展。2011年,全村蘑菇种植大户达20多户,产量蘑菇5万多公斤,年产值在60万元以上。

谈到未来蘑菇产业的发展时,宋世江踌躇满志,“三年内让全村的蘑菇种植发展到10万多平方尺,村民种蘑菇的收入超过100万元。”