4月26日,25岁的杨先君起床后的第一件事,就是到自家大棚内查看香菇的生长状况,看大棚内的温度和湿度是否合适。今年初春,他投入近8万元,种了1.5万袋伏菇和2.5万袋冬菇,现在长势良好。

杨先君在采摘香菇。

镇政府联系香菇商上门收购,杨先君在家就可卖掉香菇。

技术员在对杨先君进行指导。

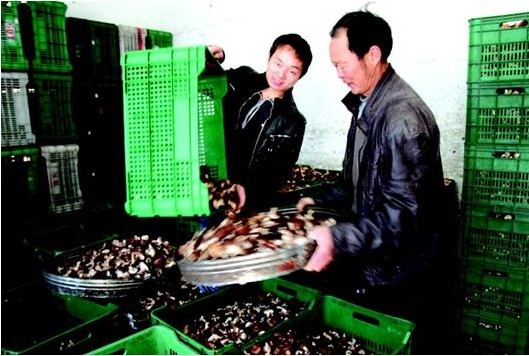

杨先君和父亲在整理菌种。

杨先君和父亲一起筛选优质香菇。

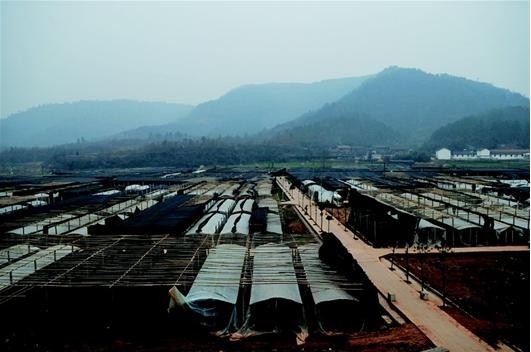

远安茅坪场镇香菇产业园一角。

杨先君曾经是个南漂的农民工,18岁时随家乡人到广东,进过沙发厂,也做过灯罩。他说“工作很辛苦,常常一天要做12个小时。当地生活成本高,加上探家来回的路费,一年到头也落不了多少钱。而父母年事已高需要照顾。”

后来,他得知家乡大力发展香菇产业。远安县茅坪场镇种植香菇历史悠久,2010年被中国食用菌协会授予“中国春栽香菇之乡”。为扩大种植规模,镇政府斥资200万元,设置了占地350亩的香菇基地,并派出技术人员现场传授科学种植香菇的方法。该镇共有2.5万人,90%的农民种上了香菇,全部在当年获利。

常年漂泊在外的杨先君,于2011年6月回到家乡种上了香菇。他跟着农业技术员边学边干,很快掌握了种菇技术,当年就有了7万多元的收入。

杨先君笑着说:“这些收入比我在广东打工时高多了。让我更开心的是,能够天天和家人在一起,在父母身边照顾他们。今年,我把种菇的规模扩大了,想多挣些钱,找个如意的女朋友,如果能成家,就更好了!”

在远安县,杨先君只是外出务工人员回归家乡的一个缩影。随着家门口致富门路子的拓宽,越来越多的外出务工人员正在重新审视昔日他们离别的家乡。现在,茅坪场镇有一半以上的像杨先君一样的 “南飞雁”归来,成为建设家园的生力军。

后来,他得知家乡大力发展香菇产业。远安县茅坪场镇种植香菇历史悠久,2010年被中国食用菌协会授予“中国春栽香菇之乡”。为扩大种植规模,镇政府斥资200万元,设置了占地350亩的香菇基地,并派出技术人员现场传授科学种植香菇的方法。该镇共有2.5万人,90%的农民种上了香菇,全部在当年获利。

常年漂泊在外的杨先君,于2011年6月回到家乡种上了香菇。他跟着农业技术员边学边干,很快掌握了种菇技术,当年就有了7万多元的收入。

杨先君笑着说:“这些收入比我在广东打工时高多了。让我更开心的是,能够天天和家人在一起,在父母身边照顾他们。今年,我把种菇的规模扩大了,想多挣些钱,找个如意的女朋友,如果能成家,就更好了!”

在远安县,杨先君只是外出务工人员回归家乡的一个缩影。随着家门口致富门路子的拓宽,越来越多的外出务工人员正在重新审视昔日他们离别的家乡。现在,茅坪场镇有一半以上的像杨先君一样的 “南飞雁”归来,成为建设家园的生力军。