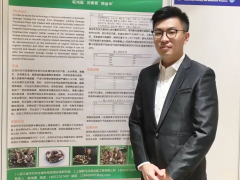

提起杨德兵,认识他或听说过他的人,没有一个不竖起大拇指:不仅佩服他勤劳致富、科技致富,更敬佩他带领乡亲共同致富的精神。杨德兵是南充市高坪区会龙镇熊家桥村人,他 2010年从外地返乡,拿出自己多年的积蓄,建起了高坪区最大的食用菌生产基地。该基地目前有生产大棚 20个,年产食用菌30万包,产值达300 多万元。杨德兵实现了自己创业致富的梦想,也带动了当地群众自主创业、科技致富的热潮。回首创业过程,杨德兵深有感触地说:“多亏了远程教育这个好老师”!

杨德兵生于 1975 年。初中毕业后,和当地其他青年一样,奔赴沿海城市打工。他先后在建筑队、电子厂、砖厂干过,因为吃苦耐劳、勤俭节约,存下了一些积蓄;后来又从厂里出来,租了个摊位卖蔬菜。在外闯荡许多年,他增长了不少见识;蔬菜生意也做得不错,日子倒也过得去。但是,杨德兵一直觉得,这只是“小打小闹”,他一直都想自己创业,“大干一场”。

2009年春节,杨德兵参加村里组织的远程教育学习,其中一篇《远程教育让他成为“鸡王”》的报道吸引了他。该报道介绍了本区斑竹乡杨金泉养殖“虫子鸡”创业致富的事迹。他突发灵感:“搞养殖可以致富,搞种植行不行呢”?在广东卖蔬菜时他了解到,食用菌的价格高,种植食用菌,只要搞好了,肯定能致富。

没有调查,就没有发言权。他详细了解了村里闲置土地和富余劳动力的情况,又请来行家分析本地土壤、气候是否适合菌类生长。得到肯定的答案后,他立刻奔赴周边的顺庆、蓬安、广安等地调查,发现食用菌市场需求量大,种植食用菌有巨大的发展空间。他先试种了几百盘金针菇,几个月下来,效益很不错。这更坚定了他种植食用菌、创业致富的决心。怀揣梦想,说干就干,杨德兵把广东的蔬菜摊位转给别人,把妻子也叫回来,一起开创新的事业。

村党支部对杨德兵自主创业、科技致富的行动非常支持,帮助他协调租用了村里几亩闲置的土地。杨德兵买来塑料布,搭起3个大棚,捋起袖子准备大干一场。他原以为,大规模种植同“散种”一样,只要勤劳肯干,就可大获丰收。就在他满心期待,准备享受收获的喜悦时,却发现有的菌不止出菌率低,而且经常开裂,不受市场欢迎。

正当杨德兵一筹莫展之时,他的“老师”来了——村里的远教站点管理员杨世乐告诉他,远程教育网络里,有很多关于种植食用菌的节目和课件。

杨德兵立即来到村活动室,在杨世乐的帮助下,打开远程教育终端,细心搜索关于食用菌种植的节目。通过学习,他详细了解到大棚种植中塑料薄膜选材的重要性。原来,种植食用菌的塑料薄膜要求通风隔热,不能用普通塑料膜;食用菌的生长有严格的温度要求,自己没装温控设备,温度没有控制好,导致出菌率低;食用菌的采摘有时间要求,自己之前不懂这些,采摘间隔过长,导致菌开裂,影响销售。杨德兵越看越喜欢,越看越精神,不断搜索相关知识、不断做笔记。从此,村远程教育站点就成了他的“老师”,一遇到拿不准的问题,他就到村远教站点寻找答案;只要一有空,就到站点学习有关食用菌种植的新知识、新技术。长期下来,他不仅成了食用菌种植方面的专家,也成了食用菌销售市场的“情报中心”。

“磨刀不误砍柴工”。杨德兵在熟练掌握食用菌种植技术,熟悉全国销售市场后,花下“大价钱”,购置食用菌专用塑料棚和移动空调温控设备等,一次性建了20个大棚。会龙镇党委、政府也给予他大力支持,帮助他租用土地、协调贷款,并奖励他5000元现金。

大棚建好了,技术成熟了,各种食用菌长势喜人。杨德兵积极拓展销售渠道,通过远程教育网络发布销售信息,他的食用菌基地实现了产销两旺。食用菌基地的迅速发展,促进了熊家桥村富余劳动力的就业,该基地目前有固定工人30名,临时生产人员80多人。

杨德兵没有就此停步,他一直在想,怎样才能在自己致富的同时,带领群众一起致富。在会龙镇党委、政府的支持下,他把自己长期点滴积累的技术公开出来,采用“公司+基地+农户”的发展模式,鼓励当地群众自主创业,并无偿对种植户进行技术指导,本着“合作、平等、共赢”的理念,带领群众共奔康庄大道。