打工学会种平菇

邓兴喜老家在叙永县后山镇海力村。2005年,17岁的邓兴喜来到泸州打工。和大多数打工者进厂不同,邓兴喜进了龙马潭区一家菌菇种植场当小工。他的这一举动还曾遭到一起来泸州打工的伙伴的嘲笑:辛辛苦苦从山区来到泸州打工,就是要享受城里人的生活。来帮人种菌子,还是干农活,不如就在家头搞农业算了。

邓兴喜却不这样认为,“如果我能把学到的技术带回去自己干,说不定还能闯出一番天地。”

为了早点学会平菇的种植技术,邓兴喜经常主动向老板请缨揽活。

培植平菇一般需要四个步骤,即培养料的配制、制作菌袋、播种和管理,特别在夏天,如果菌袋制作和播种之间的时间太长,菌袋就容易受细菌感染,菌种成活率不高。“培植平菇的菌包里塞的是棉籽壳,要经过蒸煮后,再发酵,才能用来培植平菇。”邓兴喜说,是元旦前后气温很低,为了防止菌丝被冻死,每天晚上都要多次检查培养料内的温度变化,有时还忙到凌晨甚至两天两夜都不能合眼,但邓兴喜每个环节都精心细致毫无怨言。

一年后,邓兴喜基本掌握了平菇的培植技术。随着培植水平的提高,他的工资也由每月的1200元增至3500元。

投资之前先调查市场

月薪虽然看涨,但看到菌菇培育场老板一年下来收入高达30余万元,邓兴喜有了创业的念头。2006年初夏,邓兴喜辞去工作,返回叙永后山镇老家,他要利用自己所掌握的技术“单飞”,培植平菇致富。

为了让自己培植的平菇能卖得出,卖得起价,精明的邓兴喜先到镇上作了调查,发现镇上只有10家不到的小餐馆,对平菇需求量太小,而叙永县虽然销量大些,但距家远且价格远不如泸州城区市场。

邓兴喜又折返回泸州,在地处泸州城郊的邻玉街道租用了一家企业的废弃厂房作为自己培植平菇的菌场。

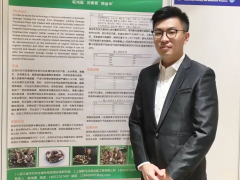

2006年,邓兴喜搭架了两个菇棚,培植了8000袋菌袋,由于管理到位,他种植出来的平菇质量好、味美,一上市就深受当地群众的青睐,每天采摘的平菇都销售一空。2011年,邓兴喜搭建了2个大棚,种植平菇2万袋,年产量达2.5万公斤。因平菇价格平稳,平均都8元/公斤—10元/公斤,除去成本,年收入超过10万元。

看着密密麻麻长势良好的菌袋口伸出无数把“小伞”,邓兴喜告诉记者,明年他还要扩种两个棚、多尝试几个品种,向有兴趣培植菇类的周边村民传授经验,带动乡邻一起致富。

废菌包不“添乱”反“生金”

很多菌菇培植场地,房前屋后总是堆积如小山或散落一地的废弃菌包,既影响观瞻又污染环境。

然而,邓兴喜的菌菇培植场地四周却没有一个废弃的菌包。“我的那些菌包一旦使命完成后,就有一家定点的化肥生产企业上门来收购,虽然每吨只能卖上了100元左右,但由于我的菌包量大多达40多吨,一年下来还可收入上万元。”邓兴喜喜悦地说。

近几年,随着培植平菇的规模不断扩大,邓兴喜及时联系了龙马潭区一家专门利用废弃菌包生产有机肥的企业。他给记者算了一笔账:自己的几十吨废弃菌包一年虽然只能卖上5000元左右,但如果没有企业收购,他必须要花上至少五六千元租场地堆放。卖菌包的收入和节省的场地费支出加在一起,一年下来实际就要比别人多收入万元以上。