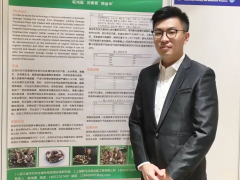

谢仁兰是本地人,夫妻俩过去在外地从事食用菌栽培机械销售,看到山东等地不少人就靠种植食用菌发家致富,他们便萌生回乡创业的想法。去年8月份,他们在搬经镇焦港村建立起百岁食用菌基地,园区占地面积66亩,总投资3000万元,搭建钢架大棚34个,设置了原料预处理场地、原料库、冷库、洗涤室、配料室、灭菌室、接种室、培养室、贮存室。今年4月份,在上海农科院专家的指导下,他们又投资24万元新建两栋智能大棚,引进种植秀珍菇、姬菇等新菌种。据统计,7月10日至30日的出菇量,智能大棚比普通大棚增产15.8%;普通大棚的出口成品合格率为65.2%,而智能大棚达91.42%;智能大棚比普通大棚增收达51.8%。

谢仁兰介绍,食用菌生长所需要的环境条件有三个:温度、湿度、光照;其中温度是最难控制的因素,食用菌适宜生长的温度一般在20-26℃,尤其是夏季很难控制到适宜的温度。智能大棚可以根据食用菌生长所需要的温度、湿度、光照来设定范围值,不仅产量有提高,品质更有保证,而且生产管理便捷,节约用工。

走进新建的智能培养室,记者顿时感到丝丝凉意,恒温23℃的培养室犹如一个巨大的保鲜柜,接种过的菌棒整齐地排列着,在温度和湿度最佳的状态下安静地生长。来自河北保定的农艺师冉勇告诉记者:“23℃是出菇最快的温度,温度偏低或偏高都会导致出菇慢,生长效率低,所以这个大棚的恒温系统使温度一直保持在23℃,给菌棒最好的生长环境,从而提高产出效益。”

来到出菇房,记者看到,一袋袋菌棒堆放整齐,谢仁兰告诉记者:“一年可培植两季食用菌,一袋菌棒一季可产8两左右的食用菌。食用菌的市场价格起伏比较大,最便宜时批发价每斤只有两、三元,最贵时有五、六元。即使按最便宜的价格算,每个大棚近16000袋菌棒,每季也有两三万元的收入。”

食用菌生产具有“不与农争时,不与人争粮,不与粮争地,不与地争肥,占地少,用水少,投资少,见效快”等特点,能把大量废弃的农作物秸秆转化成可供人食用的优质高蛋白健康食品,其培养基废料(菌糠)又是很好的有机肥,是延长农业产业链和促进农业生态优化的重要组成部分。

基地建成后,公司在技术上紧紧依托上海市农科院、北京房山农科院,严格按照绿色食品的要求进行标准化生产,已与上海超大集团初订年50吨的销售合同。

“以前我们都是从上海拿菌棒回来加工,而现在我们自己从生产、加工到销售一条龙,形成了产业链,上海的公司开始到我这边来拿货了。”说起这样的改变,谢仁兰满脸笑容。谈到销路,她非常自信:“现代人越来越注重健康饮食,今年下半年我准备培植50万袋鸡菇,鸡菇富含蛋白质和人体必需的多种氨基酸、维生素及多种有益元素,特别有助于青少年、儿童健康成长。营养价值高,需求量大,不愁没销路。”(原标题:小小食用菌大开致富门)