科学技术只有与生产实际相结合才能彰显其价值。

——王贺祥

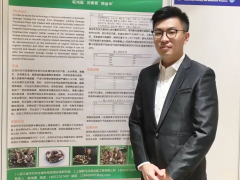

说起“王教授”,京郊不少菇农都耳熟能详。作为中国农业大学生物学院教授、国家食用菌产业技术体系岗位专家,十多年来,王贺祥的足迹遍及京郊区县,下乡指导培训、向农户赠送书籍和光盘、实地解决问题,他成了菇农致富的领路人,也是最可依赖的朋友。

变废为宝的栗蘑

“2006年,我们在延庆推广双孢蘑菇项目,主要是解决玉米秸秆和牛粪的污染问题,2009年在昌平区推广栗蘑,也是就地取材,变废为宝。”王贺祥告诉记者。

王贺祥观察到,近来年北京郊区种植了大量的板栗树,而树上修剪下来的枝杈没有用处,堆在地里占空间还容易生病虫害。于是他想到了用这些枝杈栽培栗蘑。栗蘑是一种长在板栗树下的野生食用菌,味道芳香鲜美,营养价值很高。

此时,北京市科协正在进行“科技套餐配送工程”,王贺祥正好利用这一平台,选择了昌平区延寿镇进行试点。在当地科协帮助下,他从几个农户开始做起,种植完后再让其他农民参观,由于方法简单易学,该项目试验成功后很快就推广开来了。

目前,昌平区已经有一百多户农民种植栗蘑,每年种植300多万袋,该项目每年能为农民增收1000多万元。这些栗蘑一部分鲜销,还有一部分供北京市民郊游采摘,栗蘑甚至成了当地农家乐的招牌菜,剩下的还可以烘干销售。种植栗蘑的农户每年都有10-30万元收入。