阳春三月,草长莺飞,华中农业大学师生亲手种植的大片油菜花海, 每年此时都能赚足武汉市民的眼球。生长在试验田中,这里的油菜花枝秆高、花朵大,稍缺了点狂野肆意的气息。 在前往华农真菌楼的路上,同行的华农学子却不断提起小小的蘑菇,它们或生于真菌楼前石缝中,或生长在路边杂草下,这些无意间被播撒的蘑菇孢子,带着华农真菌学人昼夜忙碌的恒心,顽强地生长。 从香菇、木耳到羊肚菌、灰树花,虽然无人结伴踏春去欣赏,它们的种群还是自顾自地繁盛了起来,成为近40年来中国食用菌产业时代变迁的缩影。

记者:身为国家现代食用菌产业技术体系岗位科学家,您觉得岗位科学家最主要的职责是什么?

边银丙: 主要职责还是用专业的知识去解决生产中的难题,这一生作为真菌学人的自豪感均从这里萌发,其中印象最深的还是那两个乌云笼罩的春天。

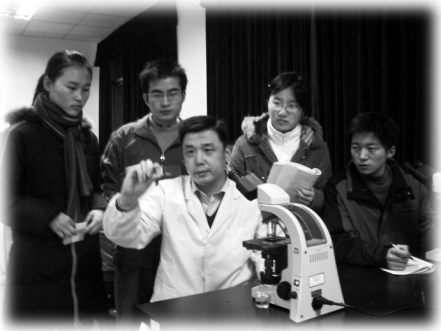

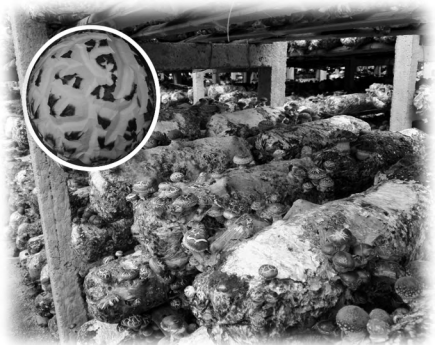

2009年3月,在毛木耳主产区四川什邡市,菌袋烂袋现象普遍发生,发病率高达 40%~50%,人们称之为毛木耳油疤病。 突发的病害几乎摧毁了什邡市的毛木耳产业,对于数以千万计的损失,菇农们心焦如焚,急切盼望解决方案的出炉。 当时我与体系专家们走进一个又一个耳棚,开展实地调查,尽管众说纷纭,但我凭着专业知识意识到这是一种新的真菌病害。2个月后,我和我的研究生们终于鉴定出引起毛木耳菌丝体凋亡的罪魁祸首—木栖柱孢霉菌, 这是一种国内外尚未报道过的菌丝体真菌性病害。 培养料灭菌不彻底、栽培袋易破损、菌袋划口出耳、出耳期大喷水大浇灌、耳棚内高温高湿,都是引发其流行的关键原因。 经过2年试验示范和培训,将应对措施普及推广开后,现如今毛木耳油疤病的发病率已稳定控制在 1%以下,每次来到四川什邡的毛木耳基地,都受到耳农们发自内心的欢迎,令我非常感动。

3年后的又一个春天,正逢香菇出菇时节,却传来随州近百万香菇菌棒腐烂坏死,直接损失超一千万元的坏消息。 关于菌棒腐烂的原因, 大家也是众说纷纭。 我带领研究生团队直接住进菇农家, 前后忙碌了9个月,将所有可疑因素逐一试验排查,终于明确了香菇菌棒腐烂的根本原因是高温烧菌。 原来,由于农村劳动力不断流失和老龄化,与产业规模发展背道而驰,随州菇农开始错峰制袋,将原本集中在8月下旬制袋提早至7月下旬,导致养菌期间温度过高, 菌棒“发烧 ”,菌丝生长衰弱 ,抗病能力急剧下降。 在准确找到病因后, 我们迅速开出一系列 “处方”, 很快遏制了菌棒腐烂病流行蔓延的势头。

这两个病害来势凶猛、损失巨大,但其本身并不是多 “高大上 ”的难题,只要运用科学方法找到原因,就能顺利解决。 岗位科学家有很多机会深入全国各地,与农民、企业和干部接触,扎根 基 层—发 现 问 题 —寻 找 原因—解决问题, 最后一一教给农民,这条路我已经走了30多年。

记者:那么 ,三十余载再回首,现如今我国食用菌产业正在发生哪些巨变?

边银丙:近年来食用菌产业发展迅速,设施化、工厂化、专业化方兴未艾, 栽培技术几经飞跃,已成为现代农业的典范。 素有种植双孢菇传统的武汉市新洲区,诞生了好几家设施化栽培双孢菇企业,打破原来一家一户一棚的生产模式。2015年,我在全国做了11场主题报告, 题目就是“新常态下食用菌产业面临的机遇和挑战 ”,这一 “新常态 ” 折射出我国食用菌产业的变化和趋势。

中国经济在 “十二五 ”时期逐渐步入新常态, 经济增速放缓, 产业发展动力正在转换,家庭消费的稳定增长,已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力。 另外,“一带一路”战略的提出和构建, 为我国食用菌企业“走出去”带来了新机遇:既可输出人才、技术、设备等优势资源,又可扩大贸易渠道和市场空间,缓解当前产能过剩和低价竞争的束缚。

食用菌产业内部也在不断转思路、调结构,农村劳动力流失倒逼农业机械化进程加速,金针菇已经实现工厂化周年栽培,香菇、双孢菇也紧随其后,设施化进程急速推进。 食用菌栽培品种逐年增加,香菇、黑木耳、平菇等 7 种菌类却占据总产量的80%,结构不合理成了制约产业发展的瓶颈, 许多珍稀菌种正在等待属于自己的 “春天”,前段时间羊肚菌品种选育、 栽培技术、产品研发等取得突破,催发种植规模成倍扩张。

记者:设施化 、工厂化和专业化是未来食用菌产业的发展趋势,目前食用菌企业距离这一水平还有哪些差距?

边银丙:首先 ,市场定位未能找准。 目前食用菌加工企业容易进入误区,他们把食品当保健品开发, 把保健品当药品开发,过分夸大产品功效。 食用菌食品、保健品和药品的市场空间无疑是递减的,这种舍本逐末的做法完全没有必要。

其次, 品牌建设相对滞后。台湾牛樟芝保健品的产值已突破10亿元,还形成了几个颇具影响力的品牌。 许多食药两用菌具有极高的营养价值和保健功能,比如灵芝孢子粉,它凝聚了灵芝的精华,其保健功效早已被国内外科学家研究公认,破壁后其有效成分才能被人体高效利用吸收。 但一直以来,许多人都是直接或间接从农户手中购买,只因市场上找不到一个叫得响的品牌。

记者:根据您常年深入一线的经验, 结合未来产业发展趋势, 食用菌产业生产模式会如何演变?

边银丙: 根据我的判断,未来食用菌生产会出现3种模式。

一是完全工厂化。 以金针菇为典型代表, 实现了机械化生产、智能化控制,从配制营养基、灭菌、接种到培育等环节,全部可在车间流水线上完成。

二是集约化制棒,专业化分散出菇,集约与分散相结合。 这种模式在广大农村地区极具生命力,可通过有技术和资金实力的企业生产菌袋,再将菌棒分散到一家一户小型农场中出菇,也可解决农村老龄劳动力的收入问题。

三是仿野生栽培。 共生性食用菌在自然界中分布广泛,但人工培育难度颇大,可适当增加人工接种量,将培养好的菌丝释放到森林中,让其自行寻找适宜的植物根系进行共生,既可增大野生菌产量,满足市场需求;又保护生物多样性,开辟环境友好型产业模式; 还可策划乡村旅游,建设观光采摘园,可谓一举三得。

记者: 除去科学家的身份,作为教师,在《给应用真菌学科青年教师和研究生的一封信》中, 您多次强调历史责任感,历史责任感对真菌学人的意义是什么?

边银丙:食用菌是我国农业中的新兴优势产业,在国际上独占鳌头、无可匹敌。 我们的种植品种丰富多样,栽培技术与发展中国家相契合, 产量一直雄踞世界首位……如何传承前人用一腔热血浇灌的事业、沿袭薪火相承的文化底蕴,靠的就是这份历史责任感。 所有真菌学人都应坚信自己所做的事是有意义的,在喧嚣的都市中,静下心来做研究,对自己的专业有一种痴迷。

于我而言, 人生之幸事,莫过于干一份自己喜欢的工作,拿一份衣食无忧的薪资,在所属学科里自由地探索,若还能做出一些贡献便是人生无憾。 我希望未来能有这样一批真菌学人,他们思想新潮、技术精专、爱好广泛,热衷于探索这个蘑菇世界,承载国家的希望,将食用菌产业推至风光无限的远方。

记者:您带领华农真菌学子们,沿着先辈们的足迹,在蘑菇行当里执着追梦,当下哪些憧憬构筑成你们的梦想?

边银丙:我的梦想可以归纳为 “秸秆种蘑菇,蘑菇主食化 ”。以解决原料来源和产品出路的问题, 我的梦想正在付诸实践。2016年初春, 菌棒上茁壮生长的小香菇预示着我们以稻草、玉米秆、柠条替代木屑栽培香菇的试验取得了成功,若这一成果规模化推广后,不知有多少农作物秸秆能够变废为宝,点石成金!

我省香菇产业在鲜食、加工等方面走在世界前列,目前正在研究的是在香菇主食中,香菇末与面粉的配比问题,既保证富含香菇的营养, 又要兼顾口感,还要考虑生产成本。 那样的香菇面条,肯定会比现在市面上的 “香菇味面条 ”更有营养,香菇味也更浓郁。

其实,脑海中的构想还有许多。 比如将营养和口味都更佳的灰树花,作为下一个香菇的替代品来研发; 比如研发金针菇饮料,提高儿童智力和增强儿童体质;比如人工商业化种植冬虫夏草,让高不可攀的名贵珍品飞入寻常百姓家……