蔡丹凤作报告

易菇网讯:“传统栽培品种性状不稳定,抗逆性差,急需改良;栽培延袭传统工艺,劳动强度大,技术落后,效益亟待提高,是松蔸在生产中急需解决的两大问题。”11月25日,福建卫生职业技术学院蔡丹凤教授级高级工程师在2017第二届全国茯苓会议主题报告上这样讲到。会上,蔡丹凤高级工程师就茯苓松蔸标准化栽培技术等问题作了相关报告,从研究技术途径、种质资源多样性研究、定向选育松蔸栽培优良菌株、茯苓松蔸标准化栽培技术等方面做了介绍。

报告中,在谈及种质资源多样性研究问题时,蔡丹凤教授表示,茯苓种质资源与其他的食药用菌品种相比严重溃乏,建立茯苓种质资源库可为育种研究奠定坚实的基础。其团队从全国各地收集了30多个茯苓栽培核心品种,并对收集的品种进行生物学特性研究。

通过研究,蔡丹凤团队培育出具有自主知识产权的松蔸栽培茯苓专用品种闽苓A5(闽认菌2013001)。她表示,利用RAPD分子标记技术,通过对收集来自国内的茯苓栽培品种进行DNA指纹分析,选择与闽苓A5亲缘关系较远的7个茯苓菌株进行了结苓对比试验,试验结果表明:闽苓A5是一株适宜松蔸栽培的优良菌株。

随后,蔡丹凤高级工程师向与会代表绍了选育出的新品种闽苓A5特性。她提到,新品种具有适应性广,抗逆性强,具独特小半径结苓的特点,菌核多寄生于松蔸1m直径范围内的根部,包含高产稳产、抗逆性强的特性。同时,蔡丹凤教授采用图文的形式,详细的讲述了茯苓“闽苓A5”的形态特性、生物学特征以及栽培特性。

报告现场

报告最后,蔡丹凤高级工程师讲述了茯苓采收与采后处理等相关问题。她讲到,采收时,防止挖破菌核。小松蔸先采,大松蔸后采。大松蔸营养丰富,结苓数多,可多次采收。采收应避免伤及未成熟的幼苓,采收后再覆土,3~4个月后可再次采收。采收后的茯苓菌核先刷除外皮沾留的泥沙后,按潮苓的个体大小、重量进行分类。

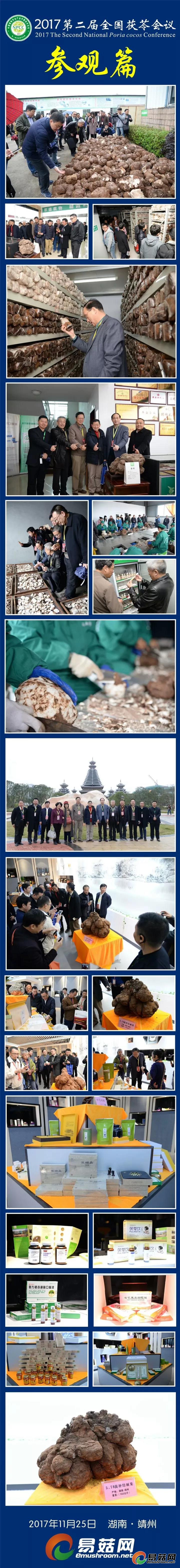

2017第二届全国茯苓会议于11月24-26日在湖南省靖州县举行,会议由中国菌物学会主办,靖州苗族侗族自治县茯苓专业协会、中国菌物学会菌物产业分会、易菇网等单位承办,会议安排了主题报告、专题报告共16个,同期举行了茯苓产业发展圆桌论坛、茯苓产业技术创新战略联盟成立会议暨第一届理事会第一次会议,茯苓养生烹饪大赛、茯苓会议展览等精彩活动,是继2014首届全国茯苓会议之后我国茯苓产业又一次盛会。