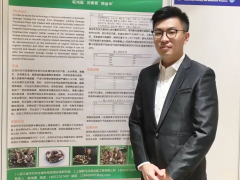

职业:北京市农林科学院研究员

经历:深入密林深山寻找野生菌类,培育优良食用菌

掀开一层草帘,接着是一层棉布门帘,再推开两扇木门,这才进入了那间连窗户都没有的小屋。屋里昏暗潮湿,霉味冲鼻。“种食用菌的地方,免不了这股味,就是为了还原它们的自然生长条件。”王守宪说。

地上整整齐齐地摆着木屑捆扎成的菌棒,几簇木耳刚刚冒出来,看上去毛茸茸的。王守宪拿起一个菌棒,小心翼翼地仿佛捧着个孩子。“这是门头沟灵山的,这是房山蒲洼的……”王守宪一一给记者介绍着。二十只菌棒上的木耳,分别来自京郊的十余处深山,都是王守宪亲手采来的“种子”。

木耳还只是一小部分。一旁还有间电脑控制恒温恒湿的培养室,里面满是更“娇贵”的蘑菇品种。记者看了半天,只认得伞状的香菇、扇形的平菇、细长的金针菇等几种,全是平时餐桌上的常见品种。王守宪却笑着说:“这些可是地地道道的‘深山野味’,与‘家养’品种可不一样。”

从深山里采野蘑菇,又小心呵护着把它们培养着,王守宪当然不是为饱口福。王守宪就职北京市农林科学院,从事食用菌育种研究,正在攻读中国农业大学的博士学位。他看中的是野生蘑菇身上的“优秀品质”,比如耐高温、抗虫害、生长快、口味好等等。他要做的,就是把这些“优秀品质”分离出来,移植到“家养”的蘑菇身上,或者就是干脆把“野生”的驯化成“家养”的。

夏天的雨后,是野生菌类蓬勃而发的时候。一到夏天,王守宪就盼着下雨。雨一停,他就收拾好行装,搭上长途汽车往京郊的深山里扎。

在外人看来,进山采野蘑菇就是郊游,别有一番情趣。可王守宪说“游人采蘑菇是玩,我采蘑菇可不好玩。”

游人是去风光秀丽的山林,王守宪钻的是荒山野岭;游人一路饱览景色,王守宪一路低头寻找;游人随身带着相机四处留影,王守宪却背着个药箱大小的标本箱,还要小心保护里面的玻璃器皿,轻拿轻放……

深山里坡陡林密,本就没有路,再加上雨后湿滑泥泞,最是难走,王守宪不知摔过多少跟头。不过王守宪还是自言幸运,摔了那么多次,自己居然从没受过伤。有一次把手机都甩丢了,抱在怀里的标本箱却毫发无损。

野生蘑菇带给普通人的危险,可能就是误食毒蘑菇了。对王守宪这样的蘑菇专家来说,分辨有毒无毒应该是不在话下。可王守宪却做过“以身试毒”的莽撞事。

一次,王守宪在延庆的深山中采到了一簇蘑菇,根据图册比对,是卷边网褶菌的一种,当地人就称之为“树菇”或“黄蘑菇”。书中记载,食用这种蘑菇可能会引起胃肠道不适、腹泻等。可当地人说,这种蘑菇他们常吃,没问题。

到底这种蘑菇能不能吃,王守宪也不敢肯定。怎么办?王守宪当了一回神农氏,拿自己的胃肠道做试验。

当天晚上,他把蘑菇的菌丝采好保存,其余的就借向导家的锅,做了一碗。为了保证实验效果,除了这一碗蘑菇,当晚他什么也没吃。

“结果,我瞪着眼等了一个通宵,啥反应也没有。”王守宪笑着说,“一小碗蘑菇哪够吃饱的,倒是给我饿得够呛。”

不过,王守宪也坦白地说,当时他用自己做的这个实验还是冒了一定风险的。老乡们虽然说这种蘑菇能吃,但有些蘑菇的外形差别很小,他们说的和自己吃的是不是一种,不能确定。而这簇蘑菇上没有任何虫咬痕迹,按照判断蘑菇有毒与否的一个基本原则——虫子咬过的基本无毒,这种蘑菇更可能是有毒的。

恰恰是这种蘑菇没被虫咬过的特征,让王守宪发现了它的价值——抗虫害。王守宪已经用分子生物学的手段确认了这种蘑菇抗虫害的基因,眼下正在进行驯化选育。

在市农科院工作的五年中,每年夏天,王守宪至少有一个月是在京郊的山林里转悠,五年间,他把京郊的深山密林几乎走了个遍,采的野蘑菇标本数以万计,从中培育出十来个蘑菇品种,有的已经进入了大面积实验栽培阶段。