一篇《羊肚菌人工栽培》的文章,先后在不同杂志上,多种场合,无偏差、不变通、高相似度的存在近十多年之久(1994年~2008年),甚至一个作者连续在多个杂志上以内容极高相似度的情况下多次重复发表。

不可不说这是羊肚菌学术界的一朵奇葩。

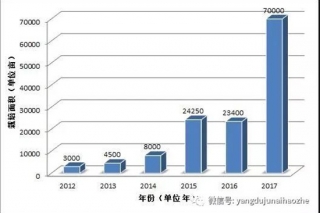

通过关键词“羊肚菌人工栽培”在中国知网里面的搜索随机年份截图

由于该内容在不同杂志上多次发表,加之时代久远,我们这里无法准确的追寻到该文章的原始出处,下面以一篇代表性内容进行梳理。

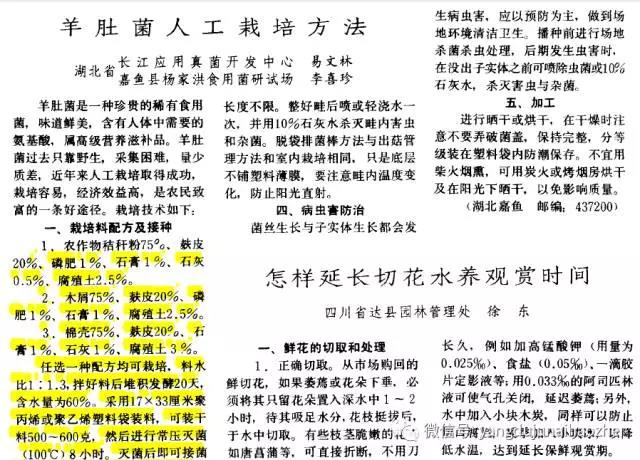

易文林等(1994)报道了羊肚菌的脱袋出菇方法。

文中指出,栽培料配方可以为下面三种配方中的任何一种:

1)农作物秸秆粉75%、麸皮20%、磷肥l%、石膏1%、石灰0.5%、腐殖土2.5%;

2)木屑75%、麸皮20%、磷肥1%、石膏1%、腐殖土2.5%;

3)棉壳75%、麸皮20%、石膏1%、石灰1%、腐殖土3%;

料水比1:1.3,拌好料后堆置发酵20 d,含水量控制在60%,17×33 cm菌种袋,装袋后灭菌,两头接种,22 ~ 25℃,30 d左右可长满袋子,满袋后5 ~ 6 d后即可使用。

栽培方法分室内和室外两种。

室内栽培:房间消毒后即可进行栽培,先在每层床面上铺一块塑料薄膜,然后铺3 cm厚的腐殖土,拍平后再将脱去塑料袋的菌棒逐个排列在床上,一般1平方米床面可排40个塑料菌袋。排完菌棒后轻喷一次水即可覆3 ~ 5 cm厚土,之后表面再盖2 cm厚的竹叶或阔叶树落叶,保持上壤湿润,一个月后可长出子实体。

室外栽培:选择三分阳七分阴的林地做畦,畦宽1 m,深15 ~ 20 cm,长度不限。整好畦后喷或轻浇水一次,并用10% 石灰水杀灭畦内害虫和杂菌。脱袋排菌棒方法与出菇管理方法和室内栽培相同,只是底层不铺塑料薄膜,要注意畦内温度变化,防止阳光直射,直至出菇。

文章并未对获得菌种纯度进行描述和鉴定。从接种方式和培养温度看,很明显,作者所用的菌种生长速度明显偏慢于常规羊肚菌菌种(可能为非羊肚菌菌种),文章最后作者也并未对出菇情况进行详细描述。因此,这里不能判定,是否该方法能获得确定的栽培成功;同时从成本角度考虑,这种脱袋菌棒平摆的方法,每平方需要40个菌棒,所用成本也是较高的。

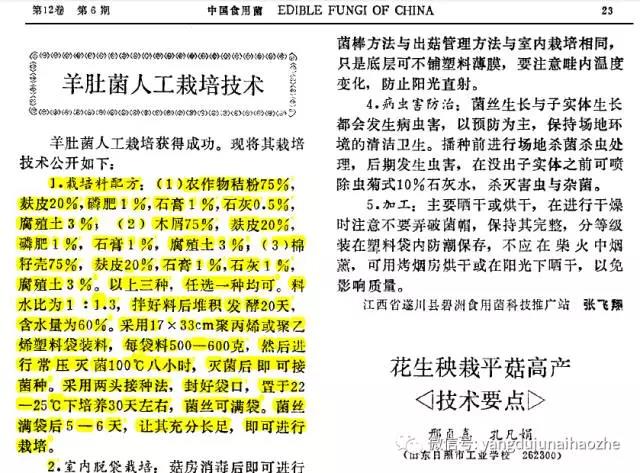

张飞翔自1994年至2002年,先后在国内的各大期刊发表约16篇与羊肚菌人工栽培技术相关的文章。这些文章内容大同小异,特别是与同年3月份易文林等发表在《农科科技通讯》上的羊肚菌人工栽培方法(易文林等,1994)较为雷同。类似的栽培方法也由汪敬生(2000)、王桂香(2001)、陈亚光(2007)、曹志学(2007)、戴玉淑(2008)先后报道过。

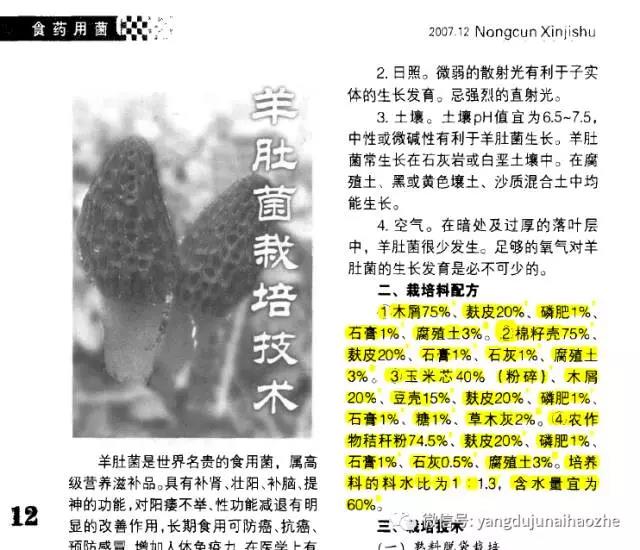

下面我们随机截取几篇文章中的栽培料部分描述,供“欣赏”:

一直到了2007年,《食药用菌》杂志上仍旧有相同的文章

不可不说,这真是羊肚菌人工栽培驯化研究中的一朵奇葩。

学术界应引以为戒,净化学术氛围,抵制学术不端。

友情提示:在进行文献追踪和数据借鉴的时候,注意甄别数据的真实性,切勿盲目照搬文献。

(未完待续)

(文献资料梳理,并不代表作者观点,特别是不代表文中的数据适应于当前的栽培模式,请读者加以甄别。如需深入了解,请私下讨论)

刘伟授权易菇网独家刊载,未经许可,禁止转载