河北大学生物技术中心 杨国良

深槽式生产是单区制,1980年起源于英国。单位面积投料量达400kg/㎡,是架床投料量(100㎏/㎡) 的4倍!英国两个蘑菇工厂Minskip和Lee Valley采用深槽生产,蘑菇单位面积产量平均57.8㎏/㎡(14.5㎏菇/100㎏堆肥)。

Minskip蘑菇工厂完全采用深槽式生产。该工厂较小,有44个菇槽,年产蘑菇213t。菇棚采用绝热聚乙烯薄膜结构,每棚面积19.8m×8.84m=175㎡,容纳3个生产槽,每槽面积28㎡,3槽面积84㎡,44槽总面积1232㎡。空调设备安置在棚的一端,具有足够的空气交换能力。

生产周期是15~16个星期,每个菇房一年生产3个周期。一个生产周期可划分成混料装槽、前发酵与后发酵、播种发菌、覆土、出菇(8~9周)五个阶段:

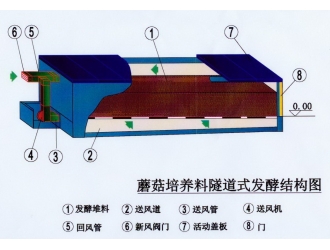

(一)混料装槽 将猪厩肥与含草量很高的马厩粪以2:1的比例混合,然后1t料加50kg石膏,含水量75%左右。用装料机把料装进一个木框里,木框搁于托板上,托板将来就是槽底。槽底垫有约15cm高的气隙,气隙经输气管道与风机相通,能通过培养料向上吹风。

每个槽装入大约11t培养料(392㎏/㎡),料厚度0.8m。在装料期间,把传感电极安放到培养料中,并把它联接到菇棚一端机房内的遥控记录仪上。混料装槽需要4~5天。

(二)前、后发酵 这个阶段需10~12天。装槽结束后用鼓风机鼓风,始终保持空气自下向上穿过培养料。在此期间主要是进行空气循环而较少输入新鲜空气,料温达到60℃维持24~36小时。然后降温维持45~49℃约6~7天,必要时可输入新鲜空气,决不能让培养料恢复高温。待培养料冷却到25℃时即可播种。

(三)播种发菌 该过程需要12~14天。播种是把菌种埋入30cm深的培养料内,而更多的菌种是混入培养料表层。播种量大约为料重的0.3%。播种后料温控制在20~26℃。播种后一直借助鼓风机使空气自上向下穿过培养料。

(四)覆土催菇 此过程为19~21天,覆土厚5cm。初期的菇房气温维持在20~22℃,菌丝上土后通风降温,气温在16~18℃,菇房内空气的CO2含量不能超过0.06%。

(五)出菇管理 深槽生产出菇期比常规生产要长,为8~9个星期。每星期出一潮菇约10㎏/㎡,出菇5个星期后仍有明显的菇潮。

(六)有关实验 Nielsen等设计深箱生产时,研究了堆肥养分通过蘑菇菌丝向子实体输送的过程。在深30~180cm的发菌箱底部放置放射性磷(P32),并测试收获子实体的放射性强度。深箱中蘑菇子实体吸收的总P32量一直低于浅箱中的蘑菇。由此可见,蘑菇菌丝对覆土层附近培养料的利用比对下层培养料的要高。

为了确定槽式生产养分输送距离与产菇量较低(按用料量计产量低于常规生产)之间是否有直接关系,在采菇期间于料槽不同深度取培养料,转入小容器继续出菇,以比较培养料随深度而变化的残余产菇能力。

1.试验方法 在1m宽、1.2m深、7.5m长的长方形深槽内进行试验。槽的下方垫有约15cm高的气隙,气隙经输气管道与52.2千瓦风扇(2820转/分钟)相通,风扇能通过培养料向上吹风。

培养料成分是麦秆、鸡粪、Sporavite(一种富含碳水化合物的商品增产剂)和石膏,经一次、二次发酵后按湿重0.5%的比例接入麦粒菌种,装入培养槽内,密度为328~505㎏/m3。

在发菌期和结菇期,用不锈钢电阻温度表和数字显示板检测槽内几处培养料的温度。发菌开始几天产生的热量极微,稍微转动风扇就可。在所有批次试验中,发菌6~10天间料温显著增高,用定时开关操纵风扇向堆肥吹风。料槽每隔6小时换气一次,就足以将料温维持在28℃左右。发菌2周后在料表面覆盖3cm厚的泥炭和白垩粉混合物(v/v=l:1)。一般在覆土后16~18天出菇。记载4~6周采菇期的产量,头4潮菇产量较高。

为比较深槽生产法与常规生产法的产量,在2、3、8三批次试验中,同时将培养料装入0.9m长×0.6m宽×0.15m深的普通浅箱,与槽栽法同时发菌、采菇。

采收第二、第四潮菇后,拆下槽端板,将料层分成五层(上、中上、中、中下和底层),每层约厚20cm,生产期间培养料适当收缩。从各层培养料的中心取料样350克,装8只塑料钵,覆盖泥炭/白垩粉混合物,置于人工气候箱内进行出菇管理,采菇4个星期,以确定培养料残余产菇能力。取样时测定料样含水量。

2.结果分析 深槽生产投料量与产菇量的相关性参见表7。

批号 投料量 含水 采菇 产 菇 量

(㎏/m3) (%) (天) ㎏/㎡ ㎏/t料

1 388 70.9 44 31.7 81.7

2 377 68.3 28 25.9 68.3(239)

3 505 72.4 24 32.3 63.8(230)

4 412 69.7 29 32.0 72.3

5 328 68.0 36 26.6 81.1

6 348 68.1 29 30.9 88.7

7 377 73.7 35 27.9 86.5

8 366 71.3 43 27.2 85.3(241)

注:表中括号内数据为常规箱栽的产量

第2、3、8三批试验表明,槽式生产单位面积投料重的产菇量约低于常规箱栽、床裁系统70%。

在三次确定培养料残余产菇能力的试验中,发现槽的下层培养料的产菇能力明显高于上层培养料,产菇量随取样深度而增加;但在个别批次中,采收4潮菇后的底层料样产菇量比中下层的要少些,这可能与槽板下通气管道送入空气直吹培养料而形成6~8cm厚的干料层有关。从5层料样中心分别取样分析含水量,结果表明覆土层附近的培养料要比下面的料层干些。

最上层培养料的残余产菇能力低于下面几层,表明最上层培养料的养分消耗比槽底层要快,这与Nielson的早期试验结果相符。

生产容器的大小和形状都会明显地影响单位料重的产菇量。在实验室条件下,用小塑料钵出菇比在商品化生产的浅箱中出菇更有效。因此,在第6、7批试验中,采收第二潮和第四潮菇后的料样同样得到高产。

常规箱栽、床裁系统的产菇期可持续6周左右,即可采收4~5潮菇。深槽生产的意义在于不增加生产空间,仅增加投料量就可提高一定空间的产菇量。但是实践表明,在同样长的采菇时间内,深槽生产单位面积投料重的产菇量仅为常规生产产量的28~35%。因而,槽栽法要获得常规箱栽法那样的高产率,必需采收7~8潮菇甚至10潮菇。这虽然能做到,但问题是覆土层积聚的蘑菇残根太多而影响出菇,出菇延续时间过长也易发生病虫害,因而深槽生产应用不广。