2023年1月,我国期刊《菌物学报》正式发表一新物种——鳞柄地锤菌。目前已知该种分布于西藏东部和四川西部。

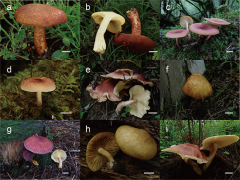

图为鳞柄地锤菌及其生境。黄色子实层上覆盖有“头纱”(比例尺为1厘米)。

2004年8月4日,中美联合植物和真菌科学考察队来到青藏高原海拔4300米的高山草甸,开展考察和标本采集。在这种高寒、高紫外线辐射的环境下,考察队员发现了一个新的真菌物种。根据形态学观察和系统发育分析,因其菌柄上布满了鳞片,故被命名为鳞柄地锤菌(Cudonia furufracea)。

它是懂得用“头纱”保护自己的真菌小精灵,生长在灌木丛下保水的苔藓丛中。它的菌柄深藏于枯死但潮湿的苔藓中,长2.5~6厘米,直径2~4毫米;黄色头部直径3~8毫米,头上似戴了一顶“帽子”,薄如头纱。在显微镜下,“头纱”的厚度为60~90微米,刚好与一根普通头发丝的直径相当,但对真菌产生有性孢子的子实层(位于黄色头部的表层)起到了重要的保护作用,因为这里的阳光太过强烈,戴上“头纱”可以使其免受阳光灼伤。“头纱”外表还有一层胶状物质,可以防止真菌细胞中的水分散失。更为精致的是,大小为40~55微米×1.5~2微米的针状子囊孢子(有性孢子)表面也被胶状物质,每个子囊孢子还可以产生多个近球形至卵形的分生孢子,其大小为2~3微米×(1.5)2~2.5微米。有性孢子和无性孢子“双保险”,增加了鳞柄地锤菌在恶劣环境中生存的机会。

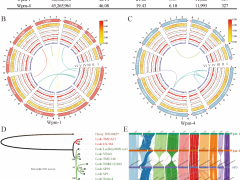

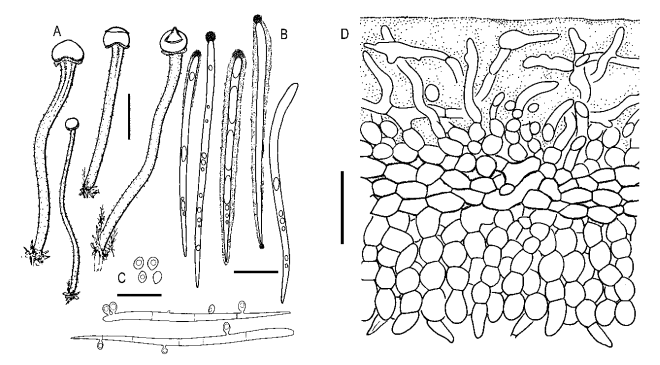

图为鳞柄地锤菌的个体形态和显微特征:A.真菌个体(子实体),头部常覆盖有“头纱”,有时“头纱”残留于菌柄顶端,菌柄表面被鳞片;B.子囊孢子,其表面被有胶状物质(用分布不均匀的黑点表示);C.在子囊孢子上产生分生孢子;D.“头纱”纵切面显微结构,其上表面被有胶状物质(用分布不均匀的黑点表示)。比例尺:A为1厘米,B和C均为10微米,D为20微米。

迄今,全球已知的地锤菌属物种有十余种,我国报道过数种。已报道的四川地锤菌(Cudonia sichuanensis)的菌柄光滑、无鳞片,而鳞柄地锤菌的菌柄上有污白色至淡褐色的鳞片。二者都有“头纱”,四川地锤菌的“头纱”更薄,厚度只有40~50微米。四川地锤菌的子囊孢子大小为45~65微米×2~2.5微米,而鳞柄地锤菌的子囊孢子偏短、偏窄。

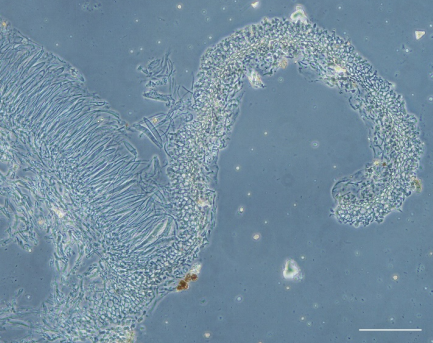

图为鳞柄地锤菌显微照片,包括子实层(左上)及“头纱”(右上)纵切面(比例尺为100微米)。

(作者系中国科学院昆明植物研究所研究员)